来源:法律圈共同体 作者:会飞的鹏

昨日晚间,疑似成都商报红星新闻原调查记者、新京报原见习记者付松的实名文章《我为什么从新京报离职》在朋友圈热转。

文章讲述从接到以“兄弟”相称的新京报编委涂重航邀约后,别妻弃子、远赴京华入职新京报,最终却被报道部副主任陈薇从出差途中召回,半纸空文便解除劳动关系的经过。

从初来乍到与10来个部门主编、主任和编辑“宴”笑晏晏,到辞别餐时冷不丁冒出一张离职证明信,晾任何人都会有种强烈的心理落差,大有“世界抛弃你时,连声招呼都不会打”之感。

今天我们抛去个中是非曲直、爱恨情缘,笔者只谈两件事,一是,整个过程来看,新京报社是否违反劳动(合同)法;二是,本次裁员事件的蹊跷之处。

1.

笔者梳理发现,在入职程序、薪酬标准上,新京报是合乎劳动合同法要求的。比如,两年期限的劳动合同,试用期为2个月;薪酬未低于北京市最低劳动标准;已缴纳社保。

目前存在最大争议的就是,付松部门领导陈薇在饭局上拿出一张半空白纸便给付松办理离职,该解除合同程序是否合法合适的问题。以下笔者简要分析。

根据文章交代,付松于3月6日到新京报办理入职,截止5月5日,试用期满。但4月29日上午,付松部门领导陈薇在小组群问付松选题进展;4月30日,陈薇问付松能不能在下午下班前赶回北京;5月1日下午6点半,部门领导陈薇与付松在餐厅见面。

吃了两口菜,陈薇老师话风突变:“我们对付老师的期望挺高的,……但经过我们讨论后觉得付老师还是不太适合。”

“我一阵眩晕……就说上班后第一时间去人力资源部办理离职手续。”

“不用,付老师,不用那么麻烦的,我都把资料带来了。”说完,陈薇老师从包里拿出两三张纸让付松签写。

付松认为,饭桌上签字不合适,自己入职之后没有犯过任何错误,完成了一定的稿件写作。

不过,根据笔者经验,陈薇的此次饭局所作所为,其实就是在向其发送解除通知。

劳动合同法关于劳动合同的解除方式有三种:双方(用人单位、劳动者)协商解除、劳动者解除(包括单方解除和提前通知解除)、用人单位解除。

根据劳动合同法21条, 在试用期中,除劳动者有本法第39条 和第40条 第一项、第二项规定的情形外,用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由。

其中第39条是指劳动者有过错过失时,用人单位可以解除。该条第(一)款就是:在试用期间被证明不符合录用条件的。

关于第21条的解除方式,法条并没有要求用人单位解除合同时需要对劳动者进行提前通知或告知。相反,根据37条规定,如果劳动者在试用期间解除劳动合同的则需要提前3天告知用人单位。

不过,按照21条规定,在试用期,用人单位解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由。

笔者理解,陈薇在饭局上与付松的一番对话其实就算是“向劳动者说明理由”了,只是碍于面子,可能没有直接点出。当然由于文字所限,当天的聊天内容应该比文章呈现出来的更多。

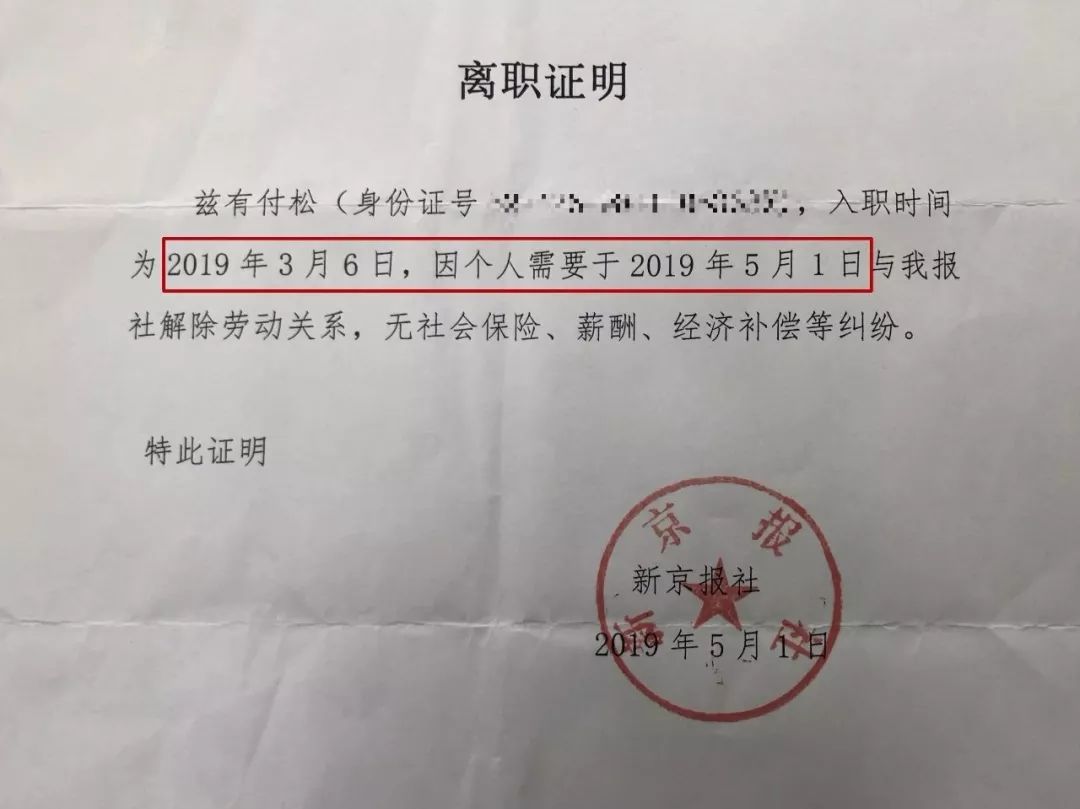

另外,从文章附加的照片来看,陈薇向附送出示的是一份“离职证明”,并不是解除合同的通知。但从其上内容来看,“因个人需要于2019年5月1日与我报社解除劳动关系”,其本质就是一份解除劳动合同的通知书。

2.

但是整个事件比较蹊跷的在于,2019年4月26日,距离试用期满还有9天时间,新京报社人力资源部还在接收付松的转正申请。短短4天时间,新京报有关部门领导突然脑筋急转:决定不要付松了!

去河南采访“河南调查黄河文化基金会非法集资”事件时,至少已经是27日了。而4月30日陈薇便急急召回付松。

笔者分析,很可能是在河南采访期间的某些原因,导致新京报方面,突然觉得付松不合适。当然,这种不合适未必是采写突破、成稿能力。事实上,基于前期新京报编委涂重航的盛情邀请,应该对付松的采写、突破、成稿能力有了基本认可。否则也不会从成都挖来一个资历十年以上的老调查记者。所以,很可能出在河南黄河文化基金会选题上,也许是价值观、也许是与后台配合度等原因。

不过笔者觉得,新京报在整个事件上最让人恼火的地方可能就在于,选题操作前还让办理转正申请,短短3天后突然就说不合适了。给人感觉有些傲慢、有些刚愎、有些任性。不管何种原因,我觉得都应该简单说明原因,仅仅一番“没有达到预期”“可能不太合适”,确实会引起一位老记者的不满和反感。毕竟,付松从遥远的西南去乡别亲,是你们先抛橄榄枝,之后款款相待,突然又一言不合就裁人。

在“传统媒体的寒冬”已基本成为共识的大环境下,这事儿整得人更闹心——媒体之外冰天雪地也就罢了,媒体内部竟然除了“你不合适”之外再无体恤入微的温情。

化用文章中的一处特写收尾:

并不是所有叫你“兄弟”的都是真兄弟,并不是喊你“媒体老师”的都是真尊重。

“龙门不见兮,云雾苍苍。乔木何许兮,山高水长。”

来源:法律圈共同体 作者:会飞的鹏